Так хочется жить

Записано в Усть-Качке, 2003 г.

«Что такое война? Да кто ж знает-то? Война она не снаружи, она внутри. Каждый день – война. Я вот сейчас, чтоб с кровати встать, и то воюю сама с собой».

Со старой, выцветшей и потрескавшейся фотографии на меня смотрит статная красавица. К ее ногам прижался вещмешок, правая рука, держащая автомат, вскинута вверх. Лицо девушки освещает белозубая улыбка. Ей идут шинель и шапка-ушанка.

Фотография лежит на кухонном столике, покрытом потертой клеенкой, а за столиком на жестком, деревянном стуле, с прямой высокой спинкой, сидит тощая, бледная старуха с морщинистым лицом и седыми волосами. Во время разговора, воспоминания согревают ее, и она вспыхивает бликами былой красоты.

«В сороковые годы я была молодой, во мне царили мир и гармония. Война пришла со старостью. В молодости я могла делать все, что захочу. Захотела и сделала. Я была свободна, не то, что сейчас».

— Так уж и все? Война же шла. Да и помимо войны запретов хватало, одни сталинские репрессии чего стоили.

«О чем вы? Какие репрессии? Сталин воспринимался нами как мессия, пророк. Нет, даже не так. Его действительно любили и любовь эта, была всенародной. В нас, комсомольцах, было полное согласие с тем, что он делал. Не было внутреннего сопротивления. Вера нами правила. Была вера и была свобода. Свобода для свершений. И ведь были, эти самые, свершения. Были!

Сегодня каждый городит, про то время, что в голову взбредет. Ученые всякие, политологи… А не предал бы Хрущев Сталина — жили бы мы сейчас в действительно счастливой стране. Репрессии с приходом Хрущева начались. И война тогда же. Потому что после съезда каждый понял, что он не Вождя предал, а себя. Каждый понял, что перечеркнул все ранее сделанное, свою жизнь».

Слова, произнесенные непреклонным тоном, оказались тяжелыми настолько, что пришло неуютное молчание. Механический будильник, не согласный с таким положение дел, отсчитывал время — тик-тик-тик-тик… С улицы доносились голоса, звук проезжающих машин. Панельная девятиэтажка, в одной из квартир, которой и установилось тишина, тоже не была ей рада: хлопали двери подъезда, лифт бренчал чем-то в шахте, соседи переговаривались на площадке.

Видимо и хозяйке это молчание не нравилось:

«Для того, чтобы понять сказанное мной, надо многое, очень многое сделать в жизни и, желательно то, чего действительно жаждешь. Жадным до жизни, до действий, до любви, до свободы – Сталин был вождем, а жадным до жратвы, теплого сортира, мягкого дивана – он был врагом. И давайте к этому вопросу уже возвращаться не будем. Примите как есть. Я, с момента вступления в комсомол, — а тому минуло уж больше 60-ти лет — взяла себе право говорить то, что думаю и делать то, о чем сказала. И будь нас, таких как я, мало, закончился бы СССР еще в 39-ом.

Лето 41-го года было ранним, теплым и ласковым. Мы с однокурсниками часто на речку бегали. Днем учишься, вечером на берег. Мы тогда малоразговорчивыми были. Все чем-то заняты, что-то делают.

Когда было объявлено, что войска фашистской Германии перешли наши границы, мы сразу для себя определили, кто и что будет делать. Ребята, а у нас на курсе было мало девчат, в военкомат отправились. Но в 41-ом они получили отказ. А в 42-ом мы все оказались на фронте.

Мы хорошо свою работу знали. Очень хорошо, поскольку понимали как никто другой, что без связи бои не выигрываются. Связь — это нервные окончания боя.

Так и работали. Установить и поддерживать связь – первоочередное, а стрелять можно в свободное от основной работы время. Не скажу, что у меня этого времени было много, но стрелять научилась практически из всего имевшегося на вооружении. Винтовка, автомат, пулемет, зенитки… Из пушек палить приходилось. Раз даже из парабеллума стреляла. Вот только уже не помню, откуда он у нас взялся. Это где-то в Польше было.

Рассказывать про боевой путь что-то мне не хочется. Прошла от Ленинграда до Берлина. И про блокадный город рассказывать не хочу. Об этом пусть сами блокадники говорят. Я знаю только, что ленинградцы работали каждый день, каждый час, каждую минуту. Они никогда не останавливались, даже за мгновения до смерти. Они все время что-то делали: копали рвы, ставили ограждения, точили детали, кипятили воду, тушили зажигалки, читали лекции, писали картины, шили, штопали… Они работали и работали, как заведенные. Ленинградцы – это сильные духом люди. Больше мне к этому факту прибавить нечего".

Снова пауза, но более короткая, и:

«А вы думали я вам расскажу, что-то жалостливое и пафосное, или что-то ужасное? Нет. Ничего подобного не ждите, все уже сказано, рассказано, показано. И мерзкое, и ужасное – все. И что это изменило? Отучило кого-то хвататься за оружие? То-то и оно, что нет.

Так что война – это разлад внутри души, а все остальное – жизнь, даже если в этой жизни приходиться стрелять. Жизнь…

Так хочется жить.

Умерла летом 2007 года

________________________________________________________________________________

Жить не любя.

Записано в Перми, 2004 г.

Да простит меня жена-покойница, дело-то уже прошлое, но чуть не женился я на фронте.

С песни все началось.

Отступали мы тогда. На переправе, ночью, в лодки помогали раненых грузить. Немецкая артиллерия по нам без передыха бьет. Небо осветят и залп. А у нас уши заложило, не слышим ничего, и каждый орет. Я тоже, но почему-то я строчку из песни орал: «Поедем красотка кататься, давно я тебя поджидал». Как меня медсестра расслышала не знаю, но она мне в ухо крикнула «Да я за тобой хоть на край света, только последних раненых погрузим». (Правда, переправились мы тогда почти без потерь, больше роте прикрытия досталось. Через двое суток они нас догнали, всего семеро от роты).

Вот до 44 года вместе и воевали, думали война кончится и поженимся. А в 44-ом она погибла.

Война – это просто смерть. Что о ней говорить. Те, кто прошел все это – поймут, о чем я.

Жить можно только любовью. А коли и этого нет, то… Кто знает, как надо было. Я смог так, как смог. Если что не так… Прощения просить не стану. Разве что у жены, да у детей. А все остальное не имеет смысла.

Женился я поздно, уж в пятидесятом. Дети народились, двое.

Не надо было этого делать. Вся моя любовь на фронте осталась. Ни дня не любил свою семью — ни жену, ни детей. Жалел, заботился… но не любил. Так моя Галина и померла –

не любимой. Дети так же выросли… Да чего говорить: жизнь прожита, а было ее, жизни моей, всего-то четыре года. Я ведь тогда, в 44-ом же и умер, да понял это слишком поздно. Теперь вот думаю: чего все эти годы жил, зачем?

Умер зимой 2005 года.

________________________________________________________________________________

Последний в роду

Записано в Перми, 2002 г

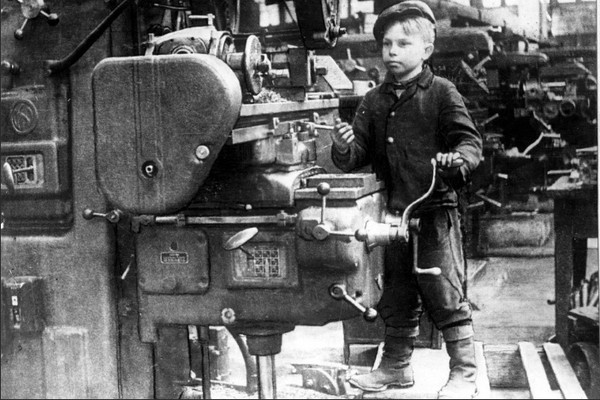

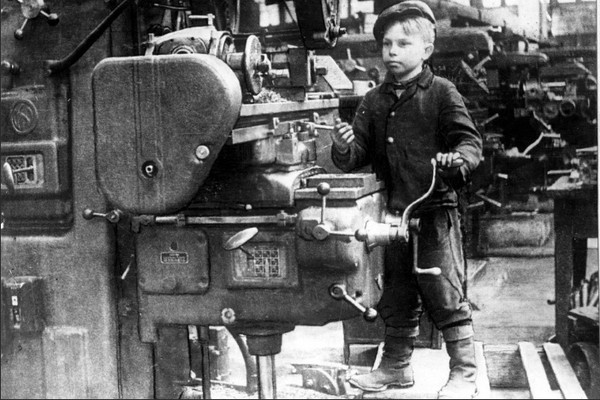

… Я, чтоб не уснуть — не досыпали мы тогда, а лет мне 13 было – все, помнится, пел для себя про «омулевую бочку». И так у меня работать хорошо под нее получалось. Я ростом не вышел, а на прессе стоял, до рычага росту не хватало дотянуться. Подставлял ящик, вставал на него, и пошло: нагнулся, заготовку взял, установил, закрепил, а сам там мурлыкаю чего-то, потом подпрыгнул, за рычаг уцепился, всей массой на него давлю и… «Омулевая бочка!». Готова деталь, беру следующую заготовку и… «Омулевая бочка!». Теперь самому смешно вспоминать, а ведь так и было…

Так и работал. Всю войну. Страшно не было. Обидно – да. До сих пор она во мне живет.

У меня из всей родни, а это двадцать человек, никого не осталось. Кого пуля забрала, кого снаряд, кого голод, кого тиф… Да, был в войну тиф. Здесь и был.

Я хоронить родных начал с 9-ти лет. Да так и хороню. Вроде мирное время, а я всех своих детей похоронил. Родил да воспитал 6-ть сынов и всех Родина забрала. Внучка, самого последнего, и то отобрали. Жену похоронил – она сильная была. Духом сильная, а с виду – щеклея. Да что говорить, о чем рассказывать? О какой жизни? Так и прервался на мне род…

Вот помру скоро и похоронит меня государство. А больше некому.

Умер в 2006 году. Похороны состоялись за счет государства.

________________________________________________________________________________

Мы не герои, герои – немы.

Записано в Невеле, 2005 г

С этой пожилой женщиной я знакома давно, но мне не приходило в голову спросить ее о войне — до тех пор, пока государство не запустило программу обеспечения ветеранов ВОВ жильем. Из любопытства я поинтересовалась, встала ли она в очередь на квартиру. В ответ услышала короткое «Нет». Столь явное пренебрежение государственной помощью меня несколько удивило и заставило поинтересоваться причинами.

«Да о каком ветеранстве речь может идти? Я же не ветеран тыла. Мне в 41 всего-то и было – пять лет. Несмышленыш совсем.

Я с начала войны с матерью в свинарке работала. К концу-то уж войны, я, понятное дело, взрослой стала, тогда и молодняк доверили. А поперву за мамку держалась, что она говорила, то и делала. А когда самостоятельно работать стала – война-то и закончилась. Так что не ветеран я».

— А ты войну помнишь?

— Не очень. Маленькая я тогда была.

— Какая она, война, чем запомнилась?

— Страшная…

— ?

— Да что тут рассказывать: не приведи Господь кому такое пережить.

Мы деревенские. Новости до нас поздно доходят. Это городские сразу узнали, что война началась, а нам сообщили уж чуть ли не через две недели. А мы не поверили. Нам как раз накануне письмо от старшего брата пришло. Он в армии служил и в аккурат перед войной его демобилизовать должны были. Вот он письмо-то и написал, что все хорошо, что в армии шоферскую работу выучил, скоро домой приедет, да в колхозе работать станет. Писал, что соскучился по дому, что приедет скоро. Он писал, что хочет познакомиться со своей самой младшей сестрой, которую никогда не видел, что соскучился по домашнему хлебу…

Письмо это от него пришло — и на 7 лет тишина. Ни строчки.

Я это хорошо помню. Мама все почтальоншу высматривала. Самую маленькую из нас заставляла караулить. И сама каждый вечер домой бежала, все надеялась…

В 43-ем отца призвали, а через два месяца похоронка на него пришла.

До героя тыла я точно не доросла, да и помню не очень много. Только как новорожденным поросятам в рот дышала, да ножки вверх-вниз им задирала. Дышу, мну их в руках да все приговариваю: «Живи, живи!». Так мама научила.

Какие-то выживали, какие-то нет. Я как мертвеньких находила – плакала по первости, а потом уж и слез-то не было.

К тому времени как отца забрали, я уж соображала. Понимала, что к чему. Знала, что надо в колхозе работать, а то не выдюжим.

А самое главное событие войны – это когда к нам в деревню татарская семья переехала. Уууу… Сколько ребятишкам радости-то было. Семья-то большая, кто может – те в поле, а бабушка (старенькая-старенькая, по-русски знала всего-то несколько слов) дома хозяйствовала и за соседской ребятней приглядывала.

К обеду собирала всех криком: «Девка, айде чак-чак исти». И вкус, и рецепт этого чак-чака до сих пор помню: лебеда, крапива, березовые почки, чуть муки…

Еще помню, как корове нашей брюхо вилами пропороли – это было страшно! Как выжили, не знаю, но выжили же. Так что героизма в нас нет. Не герои мы. Я вон, сколько уже наговорила. Брат старший – герой. Он в 48-ом пришел, из Японии — там, оказывается, войну заканчивал. Так он никогда, ни словечка про войну не говорил, только медали достанет порой, протрет, да обратно в коробочку сложит.

А мы — что мы? Колхоз. Одно хорошо, терпеть научились. Оказалось, что холод, голод, слава, лесть – все это пустое, ерунда.

Умерла 19 июня 2014 года.

Записано в Усть-Качке, 2003 г.

«Что такое война? Да кто ж знает-то? Война она не снаружи, она внутри. Каждый день – война. Я вот сейчас, чтоб с кровати встать, и то воюю сама с собой».

Со старой, выцветшей и потрескавшейся фотографии на меня смотрит статная красавица. К ее ногам прижался вещмешок, правая рука, держащая автомат, вскинута вверх. Лицо девушки освещает белозубая улыбка. Ей идут шинель и шапка-ушанка.

Фотография лежит на кухонном столике, покрытом потертой клеенкой, а за столиком на жестком, деревянном стуле, с прямой высокой спинкой, сидит тощая, бледная старуха с морщинистым лицом и седыми волосами. Во время разговора, воспоминания согревают ее, и она вспыхивает бликами былой красоты.

«В сороковые годы я была молодой, во мне царили мир и гармония. Война пришла со старостью. В молодости я могла делать все, что захочу. Захотела и сделала. Я была свободна, не то, что сейчас».

— Так уж и все? Война же шла. Да и помимо войны запретов хватало, одни сталинские репрессии чего стоили.

«О чем вы? Какие репрессии? Сталин воспринимался нами как мессия, пророк. Нет, даже не так. Его действительно любили и любовь эта, была всенародной. В нас, комсомольцах, было полное согласие с тем, что он делал. Не было внутреннего сопротивления. Вера нами правила. Была вера и была свобода. Свобода для свершений. И ведь были, эти самые, свершения. Были!

Сегодня каждый городит, про то время, что в голову взбредет. Ученые всякие, политологи… А не предал бы Хрущев Сталина — жили бы мы сейчас в действительно счастливой стране. Репрессии с приходом Хрущева начались. И война тогда же. Потому что после съезда каждый понял, что он не Вождя предал, а себя. Каждый понял, что перечеркнул все ранее сделанное, свою жизнь».

Слова, произнесенные непреклонным тоном, оказались тяжелыми настолько, что пришло неуютное молчание. Механический будильник, не согласный с таким положение дел, отсчитывал время — тик-тик-тик-тик… С улицы доносились голоса, звук проезжающих машин. Панельная девятиэтажка, в одной из квартир, которой и установилось тишина, тоже не была ей рада: хлопали двери подъезда, лифт бренчал чем-то в шахте, соседи переговаривались на площадке.

Видимо и хозяйке это молчание не нравилось:

«Для того, чтобы понять сказанное мной, надо многое, очень многое сделать в жизни и, желательно то, чего действительно жаждешь. Жадным до жизни, до действий, до любви, до свободы – Сталин был вождем, а жадным до жратвы, теплого сортира, мягкого дивана – он был врагом. И давайте к этому вопросу уже возвращаться не будем. Примите как есть. Я, с момента вступления в комсомол, — а тому минуло уж больше 60-ти лет — взяла себе право говорить то, что думаю и делать то, о чем сказала. И будь нас, таких как я, мало, закончился бы СССР еще в 39-ом.

Лето 41-го года было ранним, теплым и ласковым. Мы с однокурсниками часто на речку бегали. Днем учишься, вечером на берег. Мы тогда малоразговорчивыми были. Все чем-то заняты, что-то делают.

Когда было объявлено, что войска фашистской Германии перешли наши границы, мы сразу для себя определили, кто и что будет делать. Ребята, а у нас на курсе было мало девчат, в военкомат отправились. Но в 41-ом они получили отказ. А в 42-ом мы все оказались на фронте.

Мы хорошо свою работу знали. Очень хорошо, поскольку понимали как никто другой, что без связи бои не выигрываются. Связь — это нервные окончания боя.

Так и работали. Установить и поддерживать связь – первоочередное, а стрелять можно в свободное от основной работы время. Не скажу, что у меня этого времени было много, но стрелять научилась практически из всего имевшегося на вооружении. Винтовка, автомат, пулемет, зенитки… Из пушек палить приходилось. Раз даже из парабеллума стреляла. Вот только уже не помню, откуда он у нас взялся. Это где-то в Польше было.

Рассказывать про боевой путь что-то мне не хочется. Прошла от Ленинграда до Берлина. И про блокадный город рассказывать не хочу. Об этом пусть сами блокадники говорят. Я знаю только, что ленинградцы работали каждый день, каждый час, каждую минуту. Они никогда не останавливались, даже за мгновения до смерти. Они все время что-то делали: копали рвы, ставили ограждения, точили детали, кипятили воду, тушили зажигалки, читали лекции, писали картины, шили, штопали… Они работали и работали, как заведенные. Ленинградцы – это сильные духом люди. Больше мне к этому факту прибавить нечего".

Снова пауза, но более короткая, и:

«А вы думали я вам расскажу, что-то жалостливое и пафосное, или что-то ужасное? Нет. Ничего подобного не ждите, все уже сказано, рассказано, показано. И мерзкое, и ужасное – все. И что это изменило? Отучило кого-то хвататься за оружие? То-то и оно, что нет.

Так что война – это разлад внутри души, а все остальное – жизнь, даже если в этой жизни приходиться стрелять. Жизнь…

Так хочется жить.

Умерла летом 2007 года

________________________________________________________________________________

Жить не любя.

Записано в Перми, 2004 г.

Да простит меня жена-покойница, дело-то уже прошлое, но чуть не женился я на фронте.

С песни все началось.

Отступали мы тогда. На переправе, ночью, в лодки помогали раненых грузить. Немецкая артиллерия по нам без передыха бьет. Небо осветят и залп. А у нас уши заложило, не слышим ничего, и каждый орет. Я тоже, но почему-то я строчку из песни орал: «Поедем красотка кататься, давно я тебя поджидал». Как меня медсестра расслышала не знаю, но она мне в ухо крикнула «Да я за тобой хоть на край света, только последних раненых погрузим». (Правда, переправились мы тогда почти без потерь, больше роте прикрытия досталось. Через двое суток они нас догнали, всего семеро от роты).

Вот до 44 года вместе и воевали, думали война кончится и поженимся. А в 44-ом она погибла.

Война – это просто смерть. Что о ней говорить. Те, кто прошел все это – поймут, о чем я.

Жить можно только любовью. А коли и этого нет, то… Кто знает, как надо было. Я смог так, как смог. Если что не так… Прощения просить не стану. Разве что у жены, да у детей. А все остальное не имеет смысла.

Женился я поздно, уж в пятидесятом. Дети народились, двое.

Не надо было этого делать. Вся моя любовь на фронте осталась. Ни дня не любил свою семью — ни жену, ни детей. Жалел, заботился… но не любил. Так моя Галина и померла –

не любимой. Дети так же выросли… Да чего говорить: жизнь прожита, а было ее, жизни моей, всего-то четыре года. Я ведь тогда, в 44-ом же и умер, да понял это слишком поздно. Теперь вот думаю: чего все эти годы жил, зачем?

Умер зимой 2005 года.

________________________________________________________________________________

Последний в роду

Записано в Перми, 2002 г

… Я, чтоб не уснуть — не досыпали мы тогда, а лет мне 13 было – все, помнится, пел для себя про «омулевую бочку». И так у меня работать хорошо под нее получалось. Я ростом не вышел, а на прессе стоял, до рычага росту не хватало дотянуться. Подставлял ящик, вставал на него, и пошло: нагнулся, заготовку взял, установил, закрепил, а сам там мурлыкаю чего-то, потом подпрыгнул, за рычаг уцепился, всей массой на него давлю и… «Омулевая бочка!». Готова деталь, беру следующую заготовку и… «Омулевая бочка!». Теперь самому смешно вспоминать, а ведь так и было…

Так и работал. Всю войну. Страшно не было. Обидно – да. До сих пор она во мне живет.

У меня из всей родни, а это двадцать человек, никого не осталось. Кого пуля забрала, кого снаряд, кого голод, кого тиф… Да, был в войну тиф. Здесь и был.

Я хоронить родных начал с 9-ти лет. Да так и хороню. Вроде мирное время, а я всех своих детей похоронил. Родил да воспитал 6-ть сынов и всех Родина забрала. Внучка, самого последнего, и то отобрали. Жену похоронил – она сильная была. Духом сильная, а с виду – щеклея. Да что говорить, о чем рассказывать? О какой жизни? Так и прервался на мне род…

Вот помру скоро и похоронит меня государство. А больше некому.

Умер в 2006 году. Похороны состоялись за счет государства.

________________________________________________________________________________

Мы не герои, герои – немы.

Записано в Невеле, 2005 г

С этой пожилой женщиной я знакома давно, но мне не приходило в голову спросить ее о войне — до тех пор, пока государство не запустило программу обеспечения ветеранов ВОВ жильем. Из любопытства я поинтересовалась, встала ли она в очередь на квартиру. В ответ услышала короткое «Нет». Столь явное пренебрежение государственной помощью меня несколько удивило и заставило поинтересоваться причинами.

«Да о каком ветеранстве речь может идти? Я же не ветеран тыла. Мне в 41 всего-то и было – пять лет. Несмышленыш совсем.

Я с начала войны с матерью в свинарке работала. К концу-то уж войны, я, понятное дело, взрослой стала, тогда и молодняк доверили. А поперву за мамку держалась, что она говорила, то и делала. А когда самостоятельно работать стала – война-то и закончилась. Так что не ветеран я».

— А ты войну помнишь?

— Не очень. Маленькая я тогда была.

— Какая она, война, чем запомнилась?

— Страшная…

— ?

— Да что тут рассказывать: не приведи Господь кому такое пережить.

Мы деревенские. Новости до нас поздно доходят. Это городские сразу узнали, что война началась, а нам сообщили уж чуть ли не через две недели. А мы не поверили. Нам как раз накануне письмо от старшего брата пришло. Он в армии служил и в аккурат перед войной его демобилизовать должны были. Вот он письмо-то и написал, что все хорошо, что в армии шоферскую работу выучил, скоро домой приедет, да в колхозе работать станет. Писал, что соскучился по дому, что приедет скоро. Он писал, что хочет познакомиться со своей самой младшей сестрой, которую никогда не видел, что соскучился по домашнему хлебу…

Письмо это от него пришло — и на 7 лет тишина. Ни строчки.

Я это хорошо помню. Мама все почтальоншу высматривала. Самую маленькую из нас заставляла караулить. И сама каждый вечер домой бежала, все надеялась…

В 43-ем отца призвали, а через два месяца похоронка на него пришла.

До героя тыла я точно не доросла, да и помню не очень много. Только как новорожденным поросятам в рот дышала, да ножки вверх-вниз им задирала. Дышу, мну их в руках да все приговариваю: «Живи, живи!». Так мама научила.

Какие-то выживали, какие-то нет. Я как мертвеньких находила – плакала по первости, а потом уж и слез-то не было.

К тому времени как отца забрали, я уж соображала. Понимала, что к чему. Знала, что надо в колхозе работать, а то не выдюжим.

А самое главное событие войны – это когда к нам в деревню татарская семья переехала. Уууу… Сколько ребятишкам радости-то было. Семья-то большая, кто может – те в поле, а бабушка (старенькая-старенькая, по-русски знала всего-то несколько слов) дома хозяйствовала и за соседской ребятней приглядывала.

К обеду собирала всех криком: «Девка, айде чак-чак исти». И вкус, и рецепт этого чак-чака до сих пор помню: лебеда, крапива, березовые почки, чуть муки…

Еще помню, как корове нашей брюхо вилами пропороли – это было страшно! Как выжили, не знаю, но выжили же. Так что героизма в нас нет. Не герои мы. Я вон, сколько уже наговорила. Брат старший – герой. Он в 48-ом пришел, из Японии — там, оказывается, войну заканчивал. Так он никогда, ни словечка про войну не говорил, только медали достанет порой, протрет, да обратно в коробочку сложит.

А мы — что мы? Колхоз. Одно хорошо, терпеть научились. Оказалось, что холод, голод, слава, лесть – все это пустое, ерунда.

Умерла 19 июня 2014 года.

Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.

:

:  :

:  :

:

Комментарии

О войне рассказывал мало и неохотно, было видно, с какой болью давались ему эти воспоминания… А в День Победы, который он почитал как основной праздник в жизни, этот суровый, покрытый боевыми шрамами и разводами морской татуировки человек не мог сдержать слёз…

Одной из татуировок (о которых дед всегда жалел и считал их ошибкой фронтовой молодости) было изображение севастопольской стеллы — памятника погибшим кораблям — и надписью: «буду помнить родное Чёрное море и погибших товарищей»

Деда не стало в 97-м, когда ему было всего лишь 70. Он за несколько лет угас вместе со страной, которую защищал во время Великой Отечественной…

Я очень жалею, что он не дожил до того момента, когда страна начала возрождаться… И правнуков не дождался… Зато бабушка, дай ей бог здоровья, ещё жива, ей недавно исполнилось 90.

Были вчера с ней на кладбище у дедовой могилы, вспоминали его…

Никто не забыт и ничто не забыто!

Знаю только, что дедушки были тогда совсем молодыми, дедушка по маме женился уже после войны. И знаю, что в 43 был убит на фронте мой двоюродный дед, брат-близнец моей бабушки, Борис Спасский. Ему было 19 лет… В честь него назвали моего отца, когда он родился, уже после войны.

Бабушки были еще моложе, бабушка по маме вообще была практически подростком. Жила тогда в Тайшете, про войну вспоминать не любила. Вторая бабушка, по отцу, тогда уехала из Москвы в Бишкек(тогда город назывался Фрунзе), потому что тогда уже родился мой дядя, на руках был младенец.

Вот и все, что я знаю(